Contrairement à l’idée d’un simple mélange de styles, l’architecture de Montréal est un langage qui raconte les ambitions et les conflits de ceux qui ont bâti le Canada. Cet article vous donne les clés pour déchiffrer ce récit fascinant, des impératifs économiques derrière les escaliers extérieurs à l’utopie sociale incarnée par Habitat 67. Vous ne regarderez plus jamais un bâtiment montréalais de la même manière.

Marcher dans Montréal, c’est feuilleter les pages d’un immense livre d’histoire dont chaque bâtiment serait un chapitre. Au-delà de la simple contemplation esthétique, les façades de la métropole québécoise sont des témoins bavards. Elles racontent les ambitions démesurées, les luttes de pouvoir silencieuses, les utopies audacieuses et les contraintes économiques qui ont modelé non seulement une ville, mais une nation. Beaucoup admirent le charme de ses rues sans en comprendre la grammaire architecturale, se contentant de reconnaître un « vieux » bâtiment d’un « nouveau ».

Pourtant, la véritable magie opère lorsqu’on apprend à lire ce palimpseste urbain. Comprendre pourquoi un escalier se trouve à l’extérieur, pourquoi une banque ressemble à un temple romain ou pourquoi un complexe résidentiel ressemble à un amas de cubes de béton, c’est accéder à l’ADN de la ville. C’est voir au-delà de la pierre et de la brique pour toucher du doigt les rêves des Sulpiciens, la puissance des magnats du Mille carré doré ou l’élan moderniste de l’Expo 67.

Cet article propose une nouvelle perspective. Oubliez la simple liste de styles architecturaux. Nous allons plutôt vous fournir les clés de lecture pour décoder le récit caché derrière les édifices emblématiques et les détails vernaculaires de Montréal. En suivant ce guide, vous ne serez plus un simple spectateur, mais un lecteur averti de l’urbanisme montréalais, capable de voir l’histoire se raconter à chaque coin de rue.

Pour vous immerger dans l’ambiance unique qui se dégage des rues historiques de la ville, la vidéo suivante vous propose une exploration visuelle du Vieux-Montréal, complétant parfaitement les récits architecturaux que nous allons découvrir.

Pour vous guider dans cette exploration, nous avons structuré cet article comme une promenade à travers les époques et les idées qui ont façonné la ville. Chaque section se concentre sur un élément ou un quartier clé, vous apprenant à en déchiffrer la signification profonde.

Sommaire : Découvrir le récit architectural de Montréal

- L’escalier extérieur montréalais : histoire et secret d’un symbole architectural

- La basilique Notre-Dame : comment un protestant a construit le plus grand joyau catholique d’Amérique du Nord

- Du grain aux hipsters : la renaissance des quartiers industriels de Montréal

- Le Mille carré doré : sur les traces des « Rothschild » canadiens qui dirigeaient le pays depuis Montréal

- Habitat 67 : l’utopie futuriste qui continue de fasciner le monde

- Le style Second Empire : quand le Canada s’inspirait du Paris d’Haussmann

- L’église au cœur du village : comment l’architecture religieuse a façonné le paysage de la Nouvelle-France

- Le guide visuel pour reconnaître les styles architecturaux européens qui ont façonné le Canada

L’escalier extérieur montréalais : histoire et secret d’un symbole architectural

Aucun élément ne définit mieux l’architecture résidentielle de Montréal que son iconique escalier extérieur. Souvent perçu comme un simple caprice esthétique ou une charmante bizarrerie, il est en réalité un manifeste socio-économique en fer forgé. Son origine n’est pas un choix de designer, mais une réponse pragmatique à une série de contraintes légales et financières à la fin du 19e siècle. La ville, en pleine croissance, cherchait à densifier ses quartiers ouvriers comme le Plateau Mont-Royal. Les promoteurs ont alors imaginé des logements sur plusieurs étages, les « plex », pour maximiser le nombre de locataires sur de petites parcelles.

La clé de cette densification fut de déplacer l’escalier à l’extérieur. Cette décision libérait un espace intérieur précieux, rendant les logements plus grands et donc plus rentables. De plus, une loi de l’époque, visant à limiter la propagation des incendies, interdisait les cages d’escalier intérieures en bois dans les bâtiments contigus. L’escalier extérieur devenait ainsi une solution ingénieuse à un problème de sécurité. Bien plus qu’un simple accès, il est devenu un lieu de vie sociale, une extension du logement sur la rue, où les voisins discutent et les enfants jouent, créant une culture de quartier unique.

L’expert en patrimoine Luc Noppen, de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM, éclaire l’aspect pratique de leur conception :

Ces fameux escaliers en colimaçon, en S, en T, en L apparaissent dès la naissance des escaliers extérieurs, pour des questions de sécurité, et, comme un escalier droit occupe beaucoup d’espace, très vite on a cherché des moyens pour faire en sorte qu’il prenne moins de place.

– Luc Noppen, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM

Ironiquement, ce symbole a failli disparaître. Jugés dangereux et peu pratiques en hiver, les règlements municipaux ont évolué, et une étude révèle que pendant plus de 50 ans, la construction d’escaliers extérieurs était interdite à Montréal, de 1940 à 1994. Leur retour en grâce témoigne d’une reconnaissance tardive de leur valeur patrimoniale et de leur rôle central dans l’identité de la ville.

La basilique Notre-Dame : comment un protestant a construit le plus grand joyau catholique d’Amérique du Nord

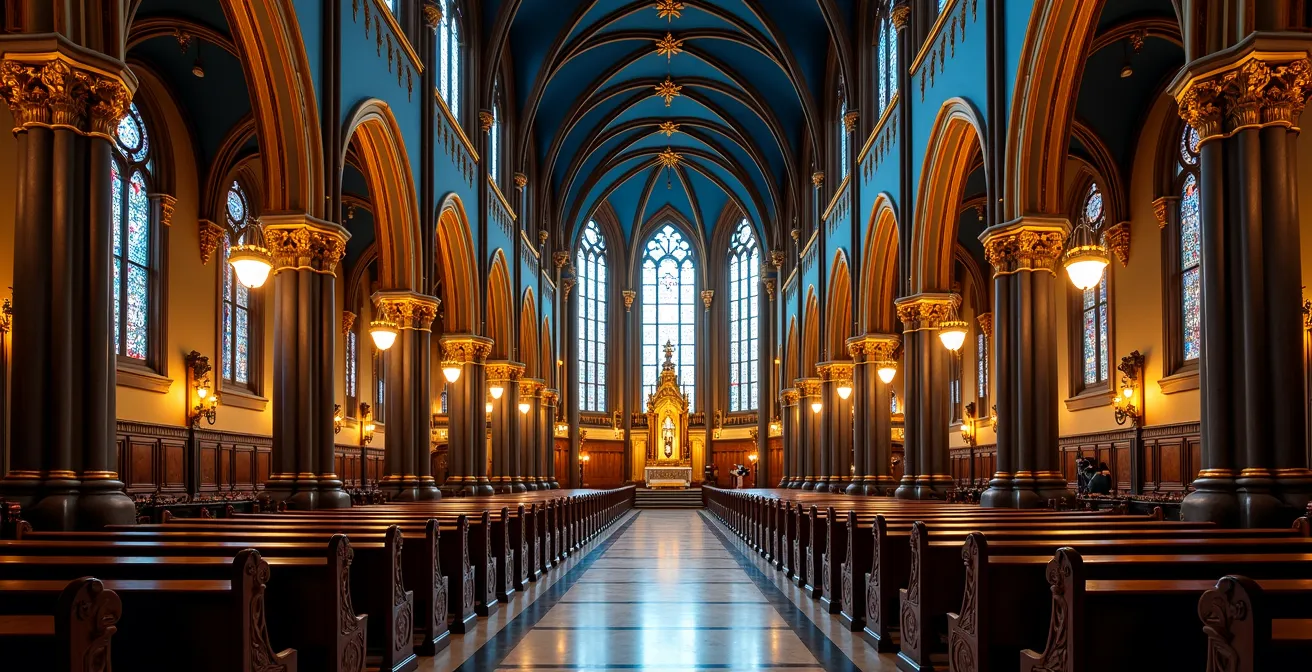

La basilique Notre-Dame n’est pas qu’une église ; c’est une déclaration de puissance et une affirmation culturelle. Érigée entre 1824 et 1829 dans un style néogothique spectaculaire, elle visait à asseoir la domination de l’Église catholique face à l’élite marchande anglo-protestante qui contrôlait alors l’économie de Montréal. Sa taille monumentale, un exploit pour l’époque, était un message clair : le cœur spirituel et culturel de la ville battait en français et en catholique. La basilique a été conçue pour être la plus grande d’Amérique du Nord, et la basilique Notre-Dame peut accueillir jusqu’à 10 000 fidèles, une capacité inouïe qui devait impressionner et rassembler la communauté.

L’intérieur est encore plus saisissant. Plutôt que la sobriété de la pierre grise, le visiteur est plongé dans un univers bleu nuit parsemé d’étoiles dorées, évoquant la voûte céleste. Ce choix audacieux, ajouté lors d’une rénovation ultérieure, crée une atmosphère mystique et immersive, un véritable théâtre de la foi destiné à marquer les esprits.

Comme le démontre ce spectacle visuel, chaque détail, des vitraux racontant l’histoire de Montréal aux sculptures complexes, est pensé pour éduquer et inspirer. L’ironie la plus poignante de ce monument de la ferveur catholique réside dans son créateur.

L’ultime conversion de James O’Donnell

Le projet fut confié à James O’Donnell, un architecte irlandais et protestant de New York. Submergé par la grandeur spirituelle de son propre chef-d’œuvre, il fut si profondément touché qu’il se convertit au catholicisme sur son lit de mort. Son seul souhait était d’être inhumé dans la crypte de « son » église. Aujourd’hui, il demeure la seule personne à y reposer, un architecte protestant au cœur du plus grand symbole catholique qu’il ait lui-même érigé, une conclusion narrative digne de la splendeur du lieu.

La basilique est donc le récit d’une rivalité culturelle, d’une ambition démesurée et d’une conversion personnelle inattendue, le tout gravé dans la pierre et le bois.

Du grain aux hipsters : la renaissance des quartiers industriels de Montréal

Pendant longtemps, le paysage montréalais n’était pas défini par ses églises ou ses manoirs, mais par les silhouettes massives de ses usines, silos à grain et entrepôts. Comme le confirment les archives historiques, Montréal a été le centre industriel et financier du Canada pendant plus d’un siècle et demi, une puissance économique dont l’architecture était le reflet direct. Les quartiers comme Griffintown, Saint-Henri ou le long du canal de Lachine étaient le cœur battant de cette production, caractérisés par une architecture fonctionnelle de brique rouge et de pierre, conçue pour l’efficacité et la durabilité.

Ces bâtiments, autrefois symboles de labeur et de prospérité industrielle, ont connu un long déclin avec la désindustrialisation de la seconde moitié du 20e siècle. Ils sont devenus des friches, des fantômes d’une époque révolue. Cependant, depuis quelques décennies, ces mêmes quartiers connaissent une renaissance spectaculaire. Ils sont devenus l’épicentre de la transformation urbaine de Montréal, où l’héritage industriel est non seulement préservé, mais célébré. Les anciennes usines textiles sont devenues des lofts d’artistes, les entrepôts abritent des startups technologiques et des agences de création, et les raffineries de sucre se transforment en projets résidentiels audacieux.

Cette transformation est lisible dans les matériaux eux-mêmes, qui racontent l’évolution économique de la ville. Le passage d’une ère à l’autre est une histoire de pierre, de brique et d’acier.

| Époque | Matériau dominant | Usage typique |

|---|---|---|

| Régime français (avant 1760) | Pierre des champs | Églises, fortifications |

| Époque victorienne (1837-1901) | Pierre grise de taille | Institutions financières, résidences bourgeoises |

| Ère industrielle (1850-1950) | Brique rouge | Usines, logements ouvriers |

| Début 20e siècle | Terre cuite ornementale | Décoration de façades |

| Après-guerre (1945+) | Verre et acier | Tours de bureaux, architecture moderne |

Cette reconversion illustre un principe clé de l’urbanisme moderne : l’authenticité comme valeur ajoutée. Les murs de brique exposés, les grandes fenêtres et les volumes généreux de ces anciens bâtiments industriels sont devenus des atouts très recherchés, un cachet que le neuf peine à imiter. La renaissance de ces quartiers est le témoin d’un changement de regard sur notre passé industriel, non plus comme une cicatrice, mais comme un héritage précieux et adaptable.

Le Mille carré doré : sur les traces des « Rothschild » canadiens qui dirigeaient le pays depuis Montréal

Au pied du mont Royal se trouve un quartier dont le nom seul évoque une opulence presque mythique : le Mille carré doré (Golden Square Mile). De la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1930, ce petit périmètre abritait l’élite la plus riche et la plus puissante du Canada. On disait qu’environ 70% de la richesse du pays était contrôlée par les familles qui y résidaient : des magnats des chemins de fer, de la finance, du bois et du sucre, majoritairement d’origine écossaise, comme les Stephen, les McTavish ou les Bronfman.

Leur architecture est un étalage de puissance sans compromis. Oubliant la pierre grise locale, ils firent venir des matériaux nobles et exotiques du monde entier pour construire de véritables palais dans des styles historicistes variés : néo-Tudor, néo-classique, néo-Renaissance. Chaque maison était une déclaration, une compétition pour afficher sa réussite et son statut. Ces demeures n’étaient pas de simples résidences ; elles étaient le centre de pouvoir officieux du pays, où se prenaient les grandes décisions économiques et politiques qui façonnaient le Canada en pleine construction.

Aujourd’hui, une grande partie de ce patrimoine a disparu, remplacé par les tours de verre de l’Université McGill ou des immeubles d’appartements de luxe. La préservation des édifices restants est devenue un enjeu majeur, mené par des organismes comme Héritage Montréal. Ironiquement, l’une des figures de proue de cette sauvegarde est Phyllis Lambert, issue de la famille Bronfman, l’une des dynasties du Mille carré doré. Cette implication montre comment la perception de ces bâtiments a évolué : d’outils de pouvoir personnel à trésors du patrimoine collectif.

Visiter ce quartier, c’est donc marcher sur les traces d’une oligarchie qui a bâti une nation depuis ses salons feutrés. Les quelques manoirs qui subsistent, souvent intégrés au campus de McGill, sont les derniers vestiges d’une époque où Montréal n’était pas seulement la métropole du Québec, mais la capitale non déclarée de tout un pays. Ils nous rappellent que l’architecture est souvent le reflet le plus fidèle de la concentration du pouvoir et de l’argent.

Habitat 67 : l’utopie futuriste qui continue de fasciner le monde

Né de l’effervescence de l’Exposition universelle de 1967, Habitat 67 est bien plus qu’un simple immeuble résidentiel ; c’est un manifeste bâti, une vision radicale de ce que pourrait être la vie en ville. Conçu par un très jeune architecte, Moshe Safdie, le projet était sa thèse de fin d’études à l’Université McGill. Son idée était de combiner la densité d’un immeuble d’appartements avec les avantages d’une maison individuelle : jardin privé, lumière naturelle abondante et sentiment d’individualité.

Le résultat est une structure saisissante qui semble défier la gravité, une montagne de cubes de béton empilés de manière apparemment aléatoire. En réalité, la composition est très réfléchie : Habitat 67 est composé de 365 modules préfabriqués en usine qui forment 158 résidences. Chaque appartement dispose d’une ou plusieurs terrasses aménagées sur le toit du module inférieur, réalisant le rêve d’un « jardin dans le ciel » pour chaque habitant. Cette approche modulaire et préfabriquée était révolutionnaire pour l’époque, une tentative de repenser entièrement la construction de logements à grande échelle.

L’esthétique brutaliste, avec son béton brut exposé, n’était pas un simple choix stylistique, mais une philosophie. Elle célébrait l’honnêteté du matériau et la logique structurelle. Comme le résume son créateur, le projet était une expérience sociale autant qu’architecturale. Moshe Safdie explique dans une rétrospective que « Habitat 67 était conçu comme une solution expérimentale pour un logement de haute qualité dans des environnements urbains denses ». Son but était de proposer une alternative humaine et désirable aux tours d’habitation anonymes qui se multipliaient alors.

Bien que le modèle n’ait pas été reproduit à grande échelle en raison de ses coûts élevés, Habitat 67 reste une icône mondiale. C’est un puissant symbole de l’optimisme et de l’audace de l’époque de la Révolution tranquille et d’Expo 67, une période où Montréal se rêvait en métropole du futur. Le bâtiment nous rappelle que l’architecture peut être un outil pour poser des questions fondamentales sur notre manière de vivre ensemble.

Le style Second Empire : quand le Canada s’inspirait du Paris d’Haussmann

Pour affirmer son statut de métropole nord-américaine, Montréal a souvent regardé vers l’Europe, et plus particulièrement vers Paris. L’un des exemples les plus flagrants de cette inspiration est l’adoption du style Second Empire dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce style, associé au règne de Napoléon III et aux grandes rénovations de Paris par le baron Haussmann, était synonyme de modernité, de prestige et de pouvoir étatique.

L’élément le plus reconnaissable de ce style est le toit mansardé, avec ses pentes brisées percées de lucarnes. Ce type de toiture permettait non seulement d’ajouter un étage habitable dans les combles (un avantage fiscal à l’époque en France), mais il donnait surtout aux bâtiments une silhouette imposante et élégante. En adoptant ce style pour ses édifices publics, Montréal envoyait un message clair : elle était une ville sophistiquée, cultivée et à la hauteur des grandes capitales européennes.

L’exemple le plus magnifique est sans conteste l’Hôtel de Ville de Montréal. Comme le documente l’historique de sa construction, l’Hôtel de Ville de Montréal en style Second Empire fut construit entre 1872 et 1878, devenant le premier hôtel de ville au Canada à être conçu et construit uniquement pour l’administration municipale. Sa façade symétrique, sa riche ornementation et son toit mansardé distinctif en faisaient un symbole parfait de la fierté et de l’autorité civique.

La résilience de l’Hôtel de Ville

L’histoire du bâtiment est aussi une histoire de résilience. En 1922, un incendie dévastateur ne laissa que les murs extérieurs en pierre. Plutôt que de tout démolir, l’architecte Louis Parent conçut une solution brillante : il construisit une nouvelle structure d’acier autoportante à l’intérieur de l’enveloppe existante. Il en profita pour redessiner le toit dans un style Beaux-Arts, encore plus orné et inspiré de l’Hôtel de Ville de Tours, en France, renforçant encore le lien symbolique avec l’Hexagone. Ce bâtiment est un palimpseste, portant les traces de sa construction, de sa destruction et de sa renaissance.

Le style Second Empire à Montréal est donc bien plus qu’une simple copie. C’est la preuve d’une ambition internationale, la volonté pour une jeune métropole du Nouveau Monde de s’inscrire dans une tradition de grandeur et de prestige venue du Vieux Continent.

L’église au cœur du village : comment l’architecture religieuse a façonné le paysage de la Nouvelle-France

Bien avant que les banques et les usines ne dominent l’horizon, le premier élément structurant du paysage québécois fut le clocher de l’église. Sous le régime français, la société était organisée autour de la paroisse. L’église n’était pas seulement un lieu de culte ; elle était le centre géographique, social et administratif de la communauté. Sa construction était souvent le projet de toute une vie pour les habitants d’un village, un effort collectif qui soudait la population.

L’architecture de ces premières églises, inspirée des styles ruraux de Bretagne et de Normandie, était simple et robuste. Construites en pierre des champs, avec des toits à forte pente pour résister à la neige et un clocher pointu servant de repère dans le paysage, elles incarnaient une foi pragmatique et ancrée dans le territoire. L’intérieur, souvent décoré avec un savoir-faire artisanal local remarquable (sculpture sur bois, dorure), contrastait avec la sobriété extérieure, créant un havre de splendeur et de spiritualité pour des colons à la vie souvent rude.

Cette tradition d’une présence religieuse monumentale s’est poursuivie et amplifiée après la conquête britannique, culminant au 19e siècle avec le surnom de « ville aux cent clochers » pour Montréal. L’Église catholique, cherchant à maintenir son influence, a encouragé la construction d’églises toujours plus grandes et plus ornées. Cette prolifération a doté la ville d’une collection exceptionnelle d’architecture religieuse. En effet, Montréal, surnommée ‘la ville aux cent clochers’, compte 4 basiliques catholiques romaines : la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, la basilique Notre-Dame, la basilique Saint-Patrick et l’Oratoire Saint-Joseph. Chacune représente une facette différente de l’histoire de la ville.

De la petite église de campagne au dôme monumental de l’Oratoire Saint-Joseph qui domine la ville, l’architecture religieuse a profondément marqué l’identité visuelle et culturelle de Montréal. Elle raconte une histoire de foi, de communauté et de pouvoir, et nous rappelle que les premières ambitions qui se sont inscrites dans le paysage québécois étaient tournées vers le ciel.

À retenir

- L’architecture est un langage qui révèle l’ADN économique, social et politique d’une ville.

- Chaque style architectural à Montréal (néogothique, Second Empire, brutaliste) correspond à une ambition précise de son époque.

- Des éléments vernaculaires comme l’escalier extérieur sont le fruit de contraintes économiques et légales, et non de simples choix esthétiques.

Le guide visuel pour reconnaître les styles architecturaux européens qui ont façonné le Canada

Maintenant que nous avons exploré les histoires qui se cachent derrière certains des édifices les plus emblématiques de Montréal, il est temps de vous donner les outils pour devenir vous-même un lecteur de ce grand livre architectural. Reconnaître un style n’est pas seulement un exercice académique ; c’est la première étape pour comprendre l’intention, l’époque et les valeurs qui ont présidé à la construction d’un bâtiment. Chaque style possède sa propre grammaire, son vocabulaire de formes, de matériaux et d’ornements.

Le paysage montréalais est un véritable musée à ciel ouvert des grands courants qui ont traversé l’Occident. Du néogothique qui exprime la ferveur spirituelle et le romantisme, au style Beaux-Arts qui proclame la richesse et la culture des institutions financières, en passant par l’Art déco qui célèbre la modernité et la géométrie de l’ère de la machine. Apprendre à identifier ces styles, c’est comme apprendre une nouvelle langue : soudain, les bâtiments cessent d’être muets et commencent à vous parler.

Pour vous lancer dans cette lecture active de la ville, il faut savoir où regarder et quoi chercher. Il ne s’agit pas de mémoriser des dates, mais d’entraîner votre œil à repérer les indices clés qui trahissent l’identité d’un bâtiment. La forme du toit, le type de fenêtre, le matériau de la façade ou la nature de l’ornementation sont autant de pistes.

Votre plan d’action : auditer un bâtiment montréalais en 5 étapes

- Analyser la silhouette et la toiture : Observez la forme générale. Voyez-vous un clocher pointu (néogothique), un toit mansardé à pente brisée (Second Empire), ou une structure en « retraits » successifs comme un ziggourat (Art déco) ? Le toit est la première signature d’un bâtiment.

- Identifier les matériaux de façade : Rapprochez-vous. La façade est-elle en pierre grise de taille, austère et institutionnelle (style victorien), en brique rouge fonctionnelle (ère industrielle), ou recouverte de verre et d’acier (style international) ? Le matériau révèle souvent la fonction et le budget.

- Examiner les ouvertures (portes et fenêtres) : Regardez la forme des fenêtres. Sont-elles surmontées d’un arc brisé (néogothique), encadrées de colonnes et de frontons (Beaux-Arts), ou simples et rectangulaires, formant une grille sur la façade (style international) ?

- Repérer l’ornementation : Cherchez les détails décoratifs. La façade est-elle sobre ou richement ornée de sculptures, de guirlandes et de colonnes (Beaux-Arts) ? Y a-t-il des motifs géométriques, des chevrons ou des bas-reliefs stylisés (Art déco) ? L’ornementation est la partie la plus « bavarde » d’un édifice.

- Mettre en contexte (fonction et quartier) : Enfin, demandez-vous : à quoi servait ce bâtiment ? Une banque n’adoptera pas le même style qu’un logement ouvrier. Où est-il situé ? Un manoir du Mille carré doré n’a pas le même langage qu’un triplex du Plateau. Le contexte est la clé de l’interprétation.

En appliquant cette méthode simple, vous commencerez à voir les schémas, à faire des liens et à comprendre le dialogue permanent entre la forme, la fonction et l’histoire. Chaque promenade deviendra une enquête passionnante.

Maintenant que vous possédez les clés pour déchiffrer le passé, l’étape suivante consiste à appliquer ce regard sur la ville d’aujourd’hui et à observer comment les architectes contemporains dialoguent avec cet héritage complexe.